子どもとの“あいさつ”が大切なわけ

子どもを褒める日常的なこと

あなたは、「あいさつ」を大切にしていますか?

朝、一日の始まりは「おはよう」から。

そして「おやすみなさい」で

一日をしめくくります。

「すべての基本は“あいさつ”から」と

言われるほど、生活する上ではとても大切です。

小さな頃から、そして今でも

子どもは親をお手本に学び続けています。

「あいさつ」は、心を表す言葉。

「褒める」ことを含めて、

親子や人とのコミュニケーションの

きっかけにしていきましょう。

それでは、

毎朝の「おはよう!」から

お子さんがどのような「あいさつ」をしているのか

注意深く観察し、褒めてみましょう。

「あいさつ」がよくできている時は

「いいあいさつね!」

「元気がいいね!」と

褒めてあげるといいですね。

色々な「あいさつ」に応じて、

褒める言葉を工夫してみること。

また、当たり前な「あいさつ」でも、

褒めて、あなたのひと言を添えることで、

お子さんが「あいさつ」する喜びを感じるでしょう。

参考のために、

不器用な私の息子の場合でお話ししていきます。

食事の時「いただきます!」と

元気に言ってくれると

「元気だね!よく噛んで食べてね!」と

声をかけます。

また、「ごちそうさま」と言って

食器をさげてくれると

「ありがとう、助かるわぁ」と、

当たり前かもしれませんが、

私は褒めています。

息子に頼まれた物を渡す時、

大抵「ありがとう」と言ってくれます。

しかし、子どもは「ありがとう」が少し苦手。

ですから、

「“ありがとう”が言えるね!」

と、笑顔で顔を見て褒めます。

時たま、黙って受け取ろうとする時、

私は「はい、どうぞ」と言って渡します。

そうすると「あっ、ありがとう」と気づいて

言うことができます。

これは、優しく何度も繰り返しながら

褒めるよう心がけています。

親が、日常の些細な「あいさつ」を

褒めることによって、

子どもは「自分を、よく見てくれている、

親に認められている」と感じます。

これは、親子のコミュニケーションが

増えるばかりでなく、

子どもの「やる気」がでるという

メリットにもなります。

親子で受験勉強を進める上では

とてもいい状態といえるでしょう。

人の心を開くきっかけとなる

「あいさつ」

人とのコミュニケーションの大切さを

子どもに教えると同時に、私たち親も再認識すること。

そして、いろいろな場面で

子どもの「あいさつ」を褒めていきましょう。

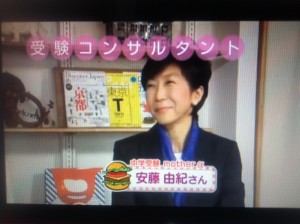

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年4月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 親

中学受験の勉強で塾の6年生に基礎固めが重要なわけ

中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが重要なわけを

あなたはご存知ですか?

中学受験の勉強で志望校の合格を目指す6年生は

「春から夏までの土台作りが最も重要」

というお話しを前回しました。

5年生の塾の復習も

しっかりやるのでしたね。

今回は

「中学受験の勉強で塾の6年生に基礎固めが重要なわけ」

についてお話ししていきます。

中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めは、

夏休み終わりまでに終了する様に

塾のカリュキュラムが組まれています。

そのわけは、

中学受験の

「過去問」です。

中学受験の勉強で塾の6年生は

基礎固めを終わらせてから、

自分の志望校の過去問を解くことがベストだからです。

しかし、

中学受験の勉強で塾の6年生が基礎固めを

夏休み終わりまでに終了できない場合もあります。

・中学受験の勉強で塾の6年生の勉強のペースに

ついていけてない

・中学受験の勉強が辛くて勉強に「やる気」がない

・中学受験の勉強で塾の6年生に反抗期

などなど

中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが

親の思う様に終わらない理由も様々です。

しかし、

たった1つ断言できることは

中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが

夏休み終わりまで終了できないことは

中学受験の過去問を解く上で

「絶対的に不利」だということです。

それでは、

中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが

夏休み終わりまで終了しないのが

なぜ絶対的に不利なのか?

私の息子の場合でお話ししましょう。

息子が中学受験の勉強で塾の6年生だったころ、

反抗期と受験のストレスから

基礎固めが終わらないまま秋を迎えてしまいました。

私は、中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが

夏休み終わりまで終了しなくても

「きっと何とかなる!」

と思っていました。

しかし、

中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めを終えないまま、

はじめて息子が自分の志望校の過去問を解いて、

その結果に愕然としました。

「中学受験の志望校の過去問が解けない・・・」

「歯が立たない・・・」

反抗期の息子自身も大きなショックを受けました。

中学受験の自分の志望校の過去問から拒否されて、

すっかり自信を失ってしまいました。

もう、春にも夏にも戻れない・・・

自分の志望校の過去問をはじめるまでに

中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが終わらないと

「自分の志望校の過去問が解けない現実」を

突きつけられるのです。

その中学受験の勉強の厳しさを

身を持って体験させられました。

いかがでしょうか?

中学受験の勉強で塾の6年生の基礎固めが重要なわけ

おわかりいただけましたね。

今は春。

毎日、塾の勉強や中学受験の勉強の基礎固めを

意識を持っておこなえば、

学力がしっかりついていく時期です。

中学受験の勉強が厳しい段階の塾の6年生を、

ぜひ、家族みんなで温かく支えていきましょう。

中学受験の勉強と反抗期については、

また改めてお話ししますね。

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年4月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 勉強

子どもがやる気になる褒め方 ・小テスト

子どもがやる気になる褒め方

これまでの五回で、

子どもを褒めるには

立派な大きなことである必要はない。

むしろ、小さなことで褒められた方が、

子どもは嬉しい。

そして、「小さな褒めること」を

毎日探し続けることで

私たち親自身が

毎日の生活で色々ないいことに

気づけるようになる。

というお話しをしました。

褒めるヒントとして

「時間」「算数の問題」「習い事」

の3テーマを提案してきました。

あなたは、1日1つずつ、

褒めることを探せるようになりましたか?

3テーマの褒めるヒントを元に、

それができていれば、

あなたのお子さんに笑顔と良い変化が現れます。

そして、あなたも

現れた変化に気づくことができましたか?

さて、

「小さな褒めること」を探すことに

だいぶ慣れてきたことでしょう。

今度は

お子さんの日ごろのがんばりからヒントを

差し上げましょう。

「小テスト」をテーマに探してみましょう。

小テストは毎回の授業の復習が

できているかを確認するもの。

点数が取れなければ

「勉強不足」と言ってしまいますね。

お子さんもテストの点数、

そして、何より

点数に対する親からの言葉が気になっています。

そこで、参考のために

私の息子の小テストの点数に対する

褒め方をお伝えします。

息子の塾は、4教科各週1回の授業で、

そのたび小テストが行われます。

「小テストで点数をしっかり取ろうね」と

息子と約束しています。

前回より1点でも上がった場合は、

「よかったね!がんばってるね!」と褒めます。

前回と同じ点数の場合でも

「がんばっているから、同じ点数が取れたね」と

褒めて、がんばりを認めます。

そして、前回より点数が下がった場合でも

「がんばっているよね、問題読み間違えたかな?

一緒に見てみようか」と、

褒めて、がんばりを認めます。

点数が下がった時の息子の反応ですが、

先に、がんばりを認めているので

素直に解き直しに入ります。

そして「あっ、本当だ!問題読み違っていた。」

「漢字、一本足りなかった。あれっ???」

「次は、気をつけようね!」

コレで、丁寧に解く意識を学んで

解き直しも終了です。

小テストで点数が下がったとしても、

お子さんは、いつもがんばっています。

何点取っても

親が、がんばりを認める言葉をかければ

「次回も、がんばろう」

と、やる気がでてきます。

点数だけでなく

お子さんの、よく勉強できているところや

がんばりにも着目して

「小テスト」でも探してみましょう。

お子さんのやる気がでる

「小さなことを、毎日褒めること」

ぜひ、これからも続けていきましょう。

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年4月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 親

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強では、

チャンスを逃してはいけない時期があります。

私立中学の受験で塾の新6年生の家庭学習では

「2ヶ月間我慢して努力を重ねることが重要」

というお話を以前しました。

3つの大きなポイントが

ありましたね。

今回は

「私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は」

についてお話ししていきます。

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強では、

思う様に上がらない子どもの偏差値に

親もイライラしてしまいます。

あなたはいかがですか?

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生、

勉強をやっているのに偏差値が上がらない・・・

偏差値の現状維持すら難しい・・・

しかし、

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強が

どんなに大変でも、偏差値に悩まされても

そろそろ志望校を固める時期がやってきます。

何としても、

一番行きたい私立中学の志望校を受験できる様に

私立中学の志望校の偏差値まで上げていきたい・・・

では、

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は

どうすればいいのでしょう?

それは、

「土台作り」

つまり

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は

「春から夏までの土台作り」

が最も重要です。

それでは、

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強の

「春から夏までの土台作り」

についてお話ししましょう。

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強で

土台作りはどうすればできるのか?

それは、

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の、

夏までの塾のカリキュラムの勉強を

しっかりやることで土台ができあがります。

私立中学の受験の夏までの塾のカリキュラムを

しっかりやるために必要なことは

1、5年生の復習ができていること

2、6年生の勉強の質と量に慣れていること

1は、私立中学の受験で志望校の合格を目指す

6年生の勉強では必須です。

現時点で5年生の復習ができていない部分があれば、

親が単元を絞って勉強しましょう。

2は、私立中学の受験で6年生の勉強で大切な

「しっかり考え理解する勉強」

その上で、勉強を消化するためには欠かせません。

しかし

私立中学の受験で6年生の勉強量が

お子さんの現状にあまりに無理な量であれば、

私立中学の受験の勉強の優先順位を

塾に相談した方がいい場合があります。

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生は、

「夏休みまでが勝負」といえるほど

重要な時期を迎えています。

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の

予想以上の大きな負荷のかかる勉強に

私立中学を受験させるのが

「かわいそう」

と思われるでしょう。

しかし、

私立中学を受験するなら

今、受験の勉強をやらせない方が

「かわいそう」

なのです。

私立中学の受験で志望校の合格を目指す6年生の勉強は

「春から夏までの土台作り」

が最も重要です。

私立中学の受験、

親子で協力して乗り越えていきましょう。

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年4月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 勉強

子どもがやる気になる褒め方 ・親の成長

子どもがやる気になる褒め方

これまでの四回で、

子どもを褒めるには

立派な大きなことである必要はない。

むしろ、小さなことで褒められた方が、

子どもは嬉しい。

そして、「小さな褒めること」を

毎日探し続けることで

私たち親自身が

毎日の生活で色々ないいことに

気づけるようになる。

というお話しをしました。

褒めるヒントとして

「時間」「算数の問題」「習い事」

の3テーマを提案してきました。

あなたは、1日1つずつ、

褒めることを探せるようになりましたか?

3テーマの褒めるヒントを元に、

それができていれば、

あなたのお子さんに笑顔と良い変化が現れます。

しかし、あなたにも変化が現れているはずです。

変化が現れていないと感じるとしたら、

それは成長しているのに

気づいていないだけかもしれません。

それは、他人から気づかされることもあります。

私の息子の小学6年の時を例に

お話ししましょう。

息子とは、塾のない日は5時から勉強を始める

約束をしていました。

最近、受験勉強のストレスか

放課後のサッカーで学校を出る時間が遅く、

走って帰宅するも、5時過ぎている状態でした。

そんなある日、私が用事で留守にしていた時のこと、

5時5分前に、私の携帯電話が鳴りました。

自宅に帰宅した息子からです。

息子:「勉強は何から始めればいいの?

その次は何をすればいいの?」

勉強予定を出し忘れた私は、

勉強の順番を話し電話を切りました。

勉強開始時間前に自分から聞いて来るなんて・・・

「初めてだ」どうしたんだろう?

何か意識が変わったのだろうか?

「えらいなぁ~」と感じたので、

帰宅してから真っ先に、そのことを褒めました。

私 :「今日は勉強時間に間に合うように

学校から帰ってきてえらかったね!」

息子:「間に合わないと思って、凄~く走ってきたんだ」

私 :「間に合うように走ってきたんだ!

えらかったね」

息子:「え~っ、いつものママだったら走ってきて

えらいなんて褒めないのに、いつもと違う!!」

私 :「そうかなぁ~」

息子:「いつものママだったら、遅くなって走るんだったら

もっと早く学校を出てくればいいじゃない!っていうよ」

私 :「・・・」

私自身、息子から指摘された

「言い方の違い」に正直、ハッとしました。

驚いたのは、いつもと同じ行動に対して、

私が完全に視点を変えて褒めていることです。

それも、無意識に自然に褒めれている。

息子が感じるほど、私に変化が現れているとは・・・

この日は、自分自身の成長を含めて

親子で「成長」を感じることができた

嬉しい日となりました。

あなたも、

「毎日褒める小さなこと」を探し続けることで、

きっと変わっているはずです。

ただ、それに気付けていないだけです。

親子で成長できる

「小さなことを毎日褒めること」

さらに続けていきましょう。

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年4月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 親

中学受験の勉強で進学塾の子どもが忘れてはいけないこと

中学受験の勉強で進学塾の子どもが忘れてはいけないこと

子どもが理解しておく大切なことがあります。

中学受験の勉強で進学塾に

お子さんは楽しく通っていますか?

「中学受験の勉強の進学塾で

子どもが勉強をはじめた!」

というご家庭は多いのではないでしょうか。

中学受験の勉強で進学塾に子どもが通いはじめると

中学受験の進学塾に子どもが合っているのか?

中学受験の勉強を進学塾でやっていけるのか?

中学受験の勉強で進学塾に

子どもが通いはじめた親御さんは

不安を感じているはずです。

中学受験の勉強で進学塾に

通いはじめた子ども自身も、

進学塾の新しい「先生」「お友達」

進学塾の中学受験の「勉強内容」

進学塾の「授業方法」への期待と不安。

そして、

中学受験の勉強で進学塾に通いはじめた

子どもの体力的な面も合わせて、

子どもが中学受験の進学塾に慣れるまでには

時間がかかります。

あなたのお子さんは、

なぜ、進学塾に通っているのか理解していますか?

中学受験の勉強で進学塾に

通いはじめたばかりの子どもも、

もうすっかり慣れている子どもも

中学受験の勉強で進学塾の子どもが忘れてはいけないことは

なぜ、進学塾に通っているのか?

なぜ、進学塾で勉強しなければならないのか?

中学受験の勉強で進学塾の子どもに

意志を再確認しておく必要があります。

「子どもに中学受験という目標があるのか」

「子どもに中学受験に合格するための勉強を

するつもりがあるのか」

ということです。

中学受験の勉強で進学塾の勉強は

進むスピードも速く、内容も難しいです。

中学受験の進学塾で成績が下がり苦しくなった時、

自分のための勉強なら、がんばれます。

しかし、

何のための勉強かもわからず、

やらされている勉強であれば、

子どもは「がんばれない」のです。

中学受験の進学塾、

中学受験の勉強自体でも、

途中脱落の可能性も・・・

そのために、

中学受験の勉強で進学塾の子どもに重要なことは、

「進学塾に通う子どもの意志を確認すること」

です。

中学受験の勉強で進学塾の子どもに意志を確認することは、

・中学受験をするのか

・中学受験をする理由

この二つは必要です。

もし、中学受験の勉強で進学塾のお子さんの

意志がはっきりしない場合は、

子どもが将来、何になりたいかの希望や

子どもが中学校でやってみたいことなどを

聞いてみましょう。

そして、

それがかなう中学校の情報などを

お子さんに教えてあげてください。

中学受験の勉強で進学塾に通うにあたっては

「中学受験をするんだ」

というお子さんの気持ちがはっきりすれば、

スタートの時点では十分です。

これがはっきりしていれば、

中学受験の勉強で進学塾の子どもが

目標の第一志望校が決まるまで

がんばっていけるでしょう。

子どもによって個人差はありますが、

中学受験の勉強で進学塾に通った

私の息子の場合です。

中学受験の第一志望校を

まだ決めていない小学4年の時、

中学受験をする理由はわかっていました。

それでも、

中学受験の進学塾の勉強時間に追われ、

自分のやりたいことに制限がかかり、

一度、ストレスが身体に現われたことがあります。

ですから、

中学受験の勉強で子どもが

なんとなく進学塾に通っていればなおさらです。

中学受験の進学塾に慣れ、

進学塾の成績や順位がシビアになった時、

子どもは辛くなります。

中学受験の勉強で進学塾の子どもが忘れてはいけない

大切なことは、

「進学塾で勉強しているのは中学受験をするから」

という目的意識を持つことです。

ぜひ、

中学受験の勉強で進学塾の子どもの意志確認をかねて

中学受験のことについて

親子で話し合ってみてはいかがでしょうか。

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年3月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 塾

子どもの勉強の苦手を嫌いにさせない方法

子どもが勉強しているとき

「あっ、“平面図形”後でやってもいいでしょ?」

お子さんは、苦手科目を

いつも後回しにしていませんか?

子どもが勉強している中で

どんな子どもでも苦手科目はあるものです。

子どもが勉強して成績を上げるためには、

苦手意識を克服しなければなりません。

でも・・・

子どもが勉強を何回やってもなかなかできない

一生懸命解いてもわからない

覚えようと思っても覚えられない

よく理解できない

このままでは、

子どもが勉強を嫌いになる日も

そう遠くはなさそうです。

子どもの勉強で

苦手な科目が嫌いになっては一大事。

そのために、

子どもの勉強では

「苦手科目でも、できる意識を持たせること」

が重要となります。

では、その子どもの勉強の方法について

お話ししていきましょう。

子どもの勉強でできる意識を持たせるためには

その科目の苦手意識のないレベルまで

戻る必要があります。

子どもは勉強が、

「苦手だからできない」と思っています。

ならば「できそうなところまで立ち戻る」

ということなのです。

その子どもの勉強の方法は、

やるべき問題の上限レベルを

今、つまずいている問題レベルの

ひとつ下に下げます。

例えば

子どもの勉強の難易度レベルが1・2・3であれば

3の応用までやっていたお子さんは2までに、

2までやっていたお子さんは1の基礎まで下げます。

苦手な科目の子どもの勉強では、

基礎をしっかり説明、理解させたうえで、

簡単な問題から丁寧に解いていきます。

子どもは勉強を苦手と感じているだけに、

苦手科目は頭に入っていきづらい部分もでてきます。

そこは、繰り返してできるようにしましょう。

子どもの勉強で簡単な問題からでも

自分でクリアすれば

「わかる」「できる」

と喜びを感じることができます。

そして、

もうひとつ子どもの勉強で大切なことは

その時に、親が褒めて認めてあげることです。

「よく考えたらできたね!」

「がんばって解いたね!できたね!」

子どもは勉強の中で苦手科目の問題が解けたこと

そのことを親から褒められたこと

この両方から

「できた」と認められた喜びを実感します。

子どもの勉強で「できない」ことは、

苦手意識を高め嫌いになるきっかけとなります。

子どもの勉強で苦手な科目を

好きになることまではできませんが、

子どもの勉強のやり方次第では

普通レベルの問題が「できる」ようになります。

子どもが勉強で

苦手が嫌いにならないためには

「苦手科目でも、できる意識を持たせること」

が重要です。

子どもの勉強では、

親の協力があってこそ

しっかりした土台が出来上がっていきます。

子どもの勉強のバランスをとりながら

親子二人三脚でがんばっていきましょう。

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年3月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 勉強

子どもがやる気になる褒め方 ・習い事

子どもがやる気になる褒め方

これまでの三回で、

子どもを褒めるには

立派な大きなことである必要はない。

むしろ、小さなことで褒められた方が、

子どもは嬉しい。

そして、「小さな褒めること」を

毎日探し続けることで

私たち親自身が

毎日の生活で色々ないいことに

気づけるようになる。

というお話しをしました。

褒めるヒントとして

「時間」「算数の問題」

の2テーマを提案してきました。

あなたは、1日1つずつ、

褒めることを探せるようになりましたか?

2テーマの褒めるヒントを元に、

それができていれば、

あなたのお子さんの笑顔と良い変化と共に、

あなた自身にも良い変化が、

現われてきたのではないでしょうか。

さて、

「小さな褒めること」を探すことに

少し慣れてきたところで

今度は、

少し目先を変えたヒントを差し上げましょう。

「習い事」をテーマに探してみましょう。

中学受験をされるお子さんでも、

小学6年になるまでは「習い事」を

続けていることが多いですね。

スポーツ系の習い事なら、練習風景を見学して。

また、ピアノのような習い事なら、

自宅の練習で成長ぶりや努力の姿が見られますね。

例えば、

・グラウンドを走る姿

・水泳の速さやフォーム

・野球・サッカーのボール裁き

・ピアノ練習曲をスムーズに弾く

など

習い事も種類が多く、

褒めるポイントもたくさんあります。

これは、

上手にできたから褒めるだけでなく、

頑張った小さなことを、何でも褒めることが

できるはずです。

参考のために

テニスを習っていた、

私の息子の褒め方をお伝えします。

テニスのレッスンでは、

まず、軽くランニングをしてから

準備体操をしていました。

息子は喘息でしたが、負けず嫌いで、

何でも1番を意識するタイプです。

ランニングでも、一生懸命な顔をして

必ず先頭を走ります。

いつも私は、先頭を走ることを褒めるのではなく、

一生懸命走る姿勢を褒めます。

レッスンの中では、

「繰り返し何回もサーブの練習をしていたから、

回転のかかったサーブが打てたね」と

上手くできたことも褒めます。

しかし、

コーチのアドバイスを受けて、

自分の悪いところを改善しようとしたり、

届きそうもないボールをあきらめずに追ったり・・・

そのような姿勢を褒めるように心がけていました。

お子さんの努力した姿勢。

少しでも向上したことに視点を当てて

「習い事」でも探してみましょう。

親子の笑顔がふえる

「小さなことを、毎日褒めること」

ぜひ、これからも続けていきましょう。

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年3月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 親

中学受験の塾の選び方で悩みはありませんか?

中学受験の塾の選び方に

悩みを持つ親御さんは多くいらっしゃいます。

中学受験の塾の選び方の悩み・・・

小学3年生ともなれば、

お母様方の間でも自然と気になる

「中学受験の塾の選び方」

の話題が多くなります。

うちの子に合った中学受験の塾はどこ?

中学受験の塾はどこまで面倒をみてくれるの?

中学受験の塾の選び方に悩みはつきません。

中学受験の塾の選び方、

あなたはどうやって塾を決めますか?

中学受験の塾の選び方は、

子どもの性格やご家庭の考え方、

状況に合う中学受験の塾かを考慮して

選んでいきます。

中学受験で多い新小学4年生での入塾。

その場合、

小学3年生の冬までに

情報収集から入塾テストを受けるまで、

中学受験の塾の選び方には段階を経て

準備があります。

中学受験の塾の選び方を

参考のために

私の息子が、小学3年生でおこなった

「初めての中学受験の塾の選び方から

入塾テストまで」についてお話ししていきます。

息子は喘息もちでした。

中学受験の塾の選び方で

私の譲れない条件は、

「中学受験の塾の通塾日数が少なく、

時間の短い塾」

中学受験の塾に長時間に行かせるのが

不安だったからです。

そして、

中学受験の塾の選び方で考慮する

もう1つの要素は

「息子の性格の負けず嫌い」

この2つを満たす中学受験の塾を

探すことにしました。

まず、はじめに

中学受験の塾の選び方は、

春から塾の情報収集を始めます。

そして、

中学受験の塾の選び方としては、

夏前に息子の中学受験の適性を見るために

2万人規模のテストと

中学受験の塾の体験授業を受ける。

↓

夏休み中に中学受験の塾の

3日間の体験授業を受けるも、

1日で「わかったからいい」と否定される。

↓

中学受験の塾の選び方として、

秋にも体験授業が付いている

テストを受ける。

この秋までに受けた体験授業によって

息子の気に入った中学受験の塾が

わかりました。

この中学受験の塾の選び方で、

息子の2つの条件を満たす塾を

見つけることができました。

さて、

中学受験の塾の選び方で

塾をある程度絞ったところで

つぎに、

中学受験の塾の選び方で悩む

入塾の判断をするために、

とても大切なことをおこないます。

それは、

中学受験の塾への悩みや不安を

そのままにせず、

「体験者に聞いてみること」

つまり、

中学受験の塾の

「その親御さんにお話を聞くこと」です。

入塾体験者の生の声は、

中学受験の塾の見えにくい一面もクリアーになり、

塾への不安や悩みを解消してくれます。

例えば

・中学受験の塾の授業の難易度や進行のスピード

・中学受験の塾の宿題の量や家庭学習の負担

・中学受験の塾のお弁当や休憩の有り無し

などなど

中学受験の塾に

入塾してみないとわからないことや、

中学受験の塾の気になることは

何でも聞いてみました。

中学受験の塾の選び方で

塾が合うか合わないかを最終的に判断できたのは、

実際に、その塾の親御さんにお話を聞けたおかげです。

そして、

息子は、中学受験の塾に

小学3年生の1月のテストを受け、

安心して入塾することができました。

中学受験の塾の選び方の悩みは

ご家庭によって違いがあります。

お子さんに合った中学受験の塾の選び方は

塾の体験授業を受けてみることや、

その中学受験の塾の親御さんにお話を聞くこと

ご自身で直接確かめることが重要です。

大切なお子さんが通う

中学受験の塾の選び方。

情報収集から実際の調査まで、

ご家庭で納得のいく塾の選び方をしていきましょう。

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年3月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 塾

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきこと

私立中学の受験で塾に入るまでの親のやるべきことで

一生の親子関係にも影響する重要なことがあります。

「私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきこと」

と聞いて

「勉強の習慣」

「漢字の読み書き」

「計算の練習」

など

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことを

一番に「勉強」と考える親御さんが

多くいらっしゃいます。

あなたはいかがですか?

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことで

子どもの「勉強の習慣」も「計算練習」も、

実質、私立中学の受験の塾への準備としては

大切なことです。

しかし、

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことは

親として子どもの勉強の状態を

整えるだけではありません。

というのは、

私立中学の受験で塾に入ってから

私立中学の受験の本番を迎えるまでの塾生活は

小学生には「過酷」。

私立中学の受験の塾の難しい勉強やクラスの昇降。

また、親からの

私立中学の受験の塾の成績へのプレッシャーもあり、

子どもは心を健全に保つことが難しくなるからです。

では、

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべき

一番大切なこととは、

どんなことでしょう?

それは、

親であるあなたが

「子どもを理解」すること。

つまり、

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことは、

どのような状況でも

「子どもを把握できるようになること」

が最も重要です。

それでは、

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべき

「子どもを把握できるようになること」

についてお話ししましょう。

まず、

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべき

「子どもを把握できるようになること」

が、どうしても必要なわけです。

私立中学の受験で塾の難しい勉強をする辛さや、

好きなことや時間の制限。

また、子どもを追い込む結果を招く親の言葉など

子どもには、ストレスがかかります。

この私立中学の受験の塾の影響の

ストレスを蓄積させてしまうと

子どもは心の病にかかってしまい、

私立中学の受験どころではなくなる場合があります。

ですから、

どのような状況でも親は子どもを把握し、

その対処をしなければいけないのです。

つぎに、

その対処方法として

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべきことは、

「子どもの訴えを逃さず聞くこと」

です。

そして、

私立中学の受験の勉強や塾での辛いことを

「親が認め」

「親が共感」

してあげることが

親のやるべき対処方法となります。

私立中学の受験を親と子で決めること。

私立中学の受験の塾を親と子で選び入塾すること。

そして、

私立中学の受験の本番までの親と子の厳しい塾生活。

どの段階も、大切です。

しかし、

私立中学の受験で塾に入るまでに親のやるべき、

どのような状況でも

「子どもを把握できるようになること」

が最も重要です。

私立中学の受験の塾生活での

子どもを把握することや親の接し方は、

私立中学の受験の合否への影響はもちろん、

親と子の一生の関わりに大きく影響するものです。

とても重要なこのテーマは

これからも、随時お伝え続けてまいります。

Mother α 安藤由紀

タグ

2012年3月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:中学受験 親